Das war unser dwif-Impuls: Regenerativer Tourismus

Am 8. Juli lud das dwif zum Impuls „TOURISMUS KANN ORTE BESSER MACHEN – Regenerativer Tourismus als positives Zukunftsbild für Destinationen“ ein. Ziel war es, sich intensiv mit dem Konzept und vor allem dessen praktischer Relevanz auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit unseren Gästen Andreas Koch, Tino Richter, Tina Teucher und Sybille Wiedenmann haben unsere Kolleg*innen Rebecca Schwerdt und Dr. Andrea Möller – im dwif verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit – das Konzept und die Abgrenzung zur klassischen Nachhaltigkeit thematisiert und anhand konkreter Praxisbeispiele greifbar gemacht.

Sie haben unseren dwif-Impuls verpasst? Kein Problem – das Video ist bereits online!

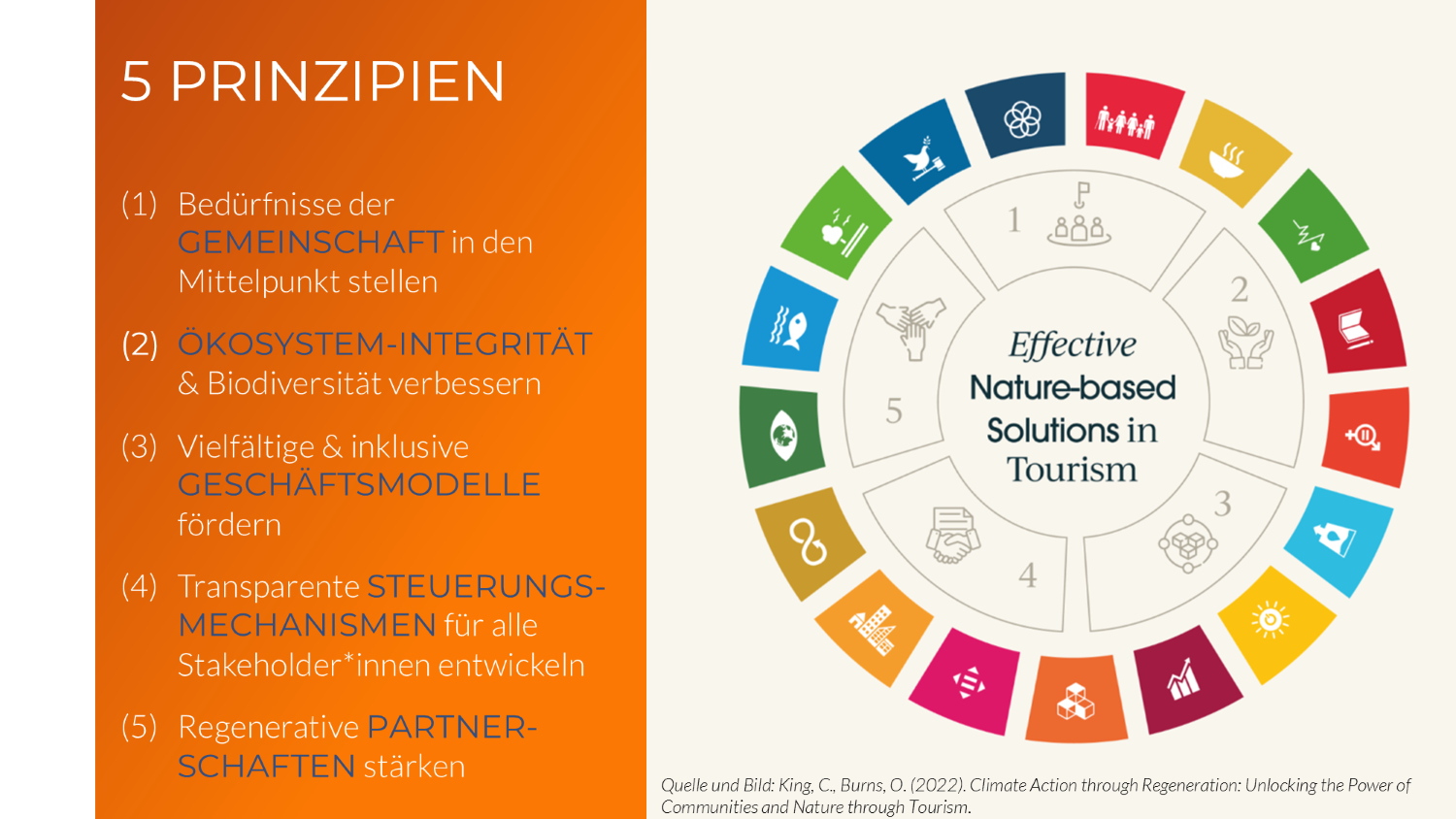

Naturprinzipien als Grundlage des regenerativen Tourismus

Regenerativer Tourismus beruht darauf, Natur und die sozio-kulturelle Gemeinschaft gleichermaßen zu nutzen, um widerstandsfähige, zukunftsfähige Modelle zu entwickeln. Dafür müssen die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung besonders berücksichtigt werden und ein gemeinsames Verständnis für den Wert von Natur und Kultur geschaffen werden.

„Regenerativer Tourismus“ ist die Idee, dass der Tourismus einen Ort besser hinterlässt als man ihn vorgefunden hat.

Tourismusunternehmen tragen Verantwortung, indem sie Ökosysteme aktiv schützen und regenerieren, etwa durch direkte Investitionen in den Naturschutz, und durch vielfältige Geschäftsmodelle sowie die soziale Verantwortung, Umweltschutz und Profit gleichwertig zueinander verankern. Transparente Governance, also Strukturen der Zusammenarbeit und Koordinierung, die alle lokalen Akteur*innen einbinden, und enge Partnerschaften zwischen Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft sorgen dafür, dass Tourismus zu einem positiven Instrument für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft wird. Alle Elemente eines Systems einzubinden, gleicht den Prozessen in natürlichen Ökosystemen, also gewissermaßen den Naturprinzipien. Und gleichzeitig werden hierdurch Beiträge zu allen 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) geleistet.

Unsere Gäste in diesem dwif-Impuls

Andreas Koch, Geschäftsführer bei Tourythm GmbH

Andreas Koch, Geschäftsführer bei Tourythm GmbH

Tina Teucher, Speaker, Moderatorin, Beraterin und Autorin für Nachhaltigkeit & CSR

Tina Teucher, Speaker, Moderatorin, Beraterin und Autorin für Nachhaltigkeit & CSR

Tino Richter, Geschäftsführer beim Tourismusverband Sächsische Schweiz

Tino Richter, Geschäftsführer beim Tourismusverband Sächsische Schweiz

Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin bei proAllgäu

Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin bei proAllgäu

Was unterscheidet regenerativen Tourismus von nachhaltigem Tourismus?

Ebendiese Ziele der Vereinten Nationen sind mit „Nachhaltigkeit“ aber nicht mehr erreichbar, da wir uns mit unserem vorherrschenden Wirtschaften längst von der Tragfähigkeit ökologischer wie sozialer Systeme entfernt haben, sondern nur noch durch „Regeneration“. Es geht also nicht mehr nur um eine Balance („nur so viel abholzen, wie nachwachsen kann“) oder darum, einen gesetzlichen Rahmen einzuhalten, sondern darum, mehr wieder aufzubauen, als bisher schon zerstört wurde. Und das nicht nur in Bezug auf Ökosysteme, auch gesellschaftlicher Zusammenhalt ist Teil der Regeneration, und ebenso Geschäftsmodelle, die Kreisläufe fördern, das Klima schützen, Biodiversität wertschätzen und eben die Gemeinschaftskultur stärken. Im touristischen Sinne heißt das, dass sich nicht nur die Gäste erholen, sondern auch die Natur, der Ort und die Bewohner*innen. In Betrieben muss dafür eine neue Unternehmenskultur entstehen, die auf Zuhören, Fragen, Nachfragen, Diskutieren sowie der Lösung von Widersprüchen und Konflikten basiert.

Das gelingt Andreas Koch in seiner Arbeit, indem er Destinationen und Betriebe als Ökosystem betrachtet und den Fokus auf die Vernetzung als regeneratives Naturprinzip legt. So können nicht nur Regionen, sondern auch Teams in dynamischen Zeiten wie diesen regenerieren. Der Weg dahin führt weg vom Kirchturmdenken und Konkurrenzkampf hin zu Beziehungen und Interventionspunkten, die die Unternehmens- und Kooperationskultur verändern. Damit hat er in seinen Projekten mit DMOs und Hotels sehr gute Erfahrungen gemacht.

(1) Übergabeprotokolle in Hotels sind häufig von Problemen geprägt und der Stress bei der Übergabe verstärkt die negative Stimmung. Die Umstellung auf positive Highlights der letzten 24 Stunden kann das Betriebsklima spürbar beleben und konstruktive Kräfte freisetzen.

(2) Im ReTour Projekt erhalten Regionen eine Stimme. Im Fokus steht die Frage: „Welche Geschichte will dieser Ort eigentlich erzählen?“ Die Zusammenarbeit vieler und vor allem tourismusübergreifender Akteur*innen hat zu einer Idee geführt, wie Bildung die Welt besser machen kann. Ein Förster stellt seinen Wald zur Verfügung, Kinder können dort begleitet übernachten und ihr eigenes Essen sammeln – also die Natur ganz intensiv erleben.

Praxisbeispiele machen das Konzept greifbar

Dass man das Konzept von regenerativem Tourismus verinnerlichen und leben kann, ohne die Betriebe in der eigenen Destination mit einem neuen Begriff zu verunsichern oder zu demotivieren, zeigt die Erfahrung von Tino Richter in der Sächsischen Schweiz.

(3) Beim Thema Barrierefreiheit in der Sächsischen Schweiz hat der Tourismus eine Leuchtturmfunktion eingenommen. Als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreie Reiseziele zeigen touristische Akteure wie ein Paradigmenwechsel gelingen kann: Von wenigen Rollstuhlrampen bis hin zu umfassenden Angeboten für Seh- und Hörbehinderte, die den Tourismus für alle öffnen und gleichzeitig die lokale Infrastruktur stärken. Inzwischen vernetzen sich zehn Regionen, um barrierefreie Touren, Angebote für Seh- und Hörbehinderte und passgenaue Serviceketten (z. B. Fähren-Zugang) zu schaffen.

(4) Als beim jährlichen Nachhaltigkeitstag die Nachfrage nachließ, entwickelte sein Team den “Tag der Ideen“ als Netzwerkveranstaltung. Dazu wurden auch Partner*innen außerhalb des Tourismus eingeladen, um sich zu präsentieren und zu vernetzen. So kann die Region von innen heraus gemeinsam gestaltet und Einheimische aktiv einbezogen werden. Gerade auch ehrenamtlichen Initiativen soll eine Plattform geboten werden.

Mit den Allgäu Top Hotels lebt schon seit 25 Jahren ein regenerativer Ansatz, der von unten aufgebaut wurde, um gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu finden:

(5) Aus dem intrinsischen Bedürfnis heraus, die Region gemeinsam zu entwickeln, haben sich private Hotels zusammengeschlossen, um gegenüber der Politik mit einer Stimme zu sprechen und mitentscheiden und mitgestalten zu können. Ein großer Erfolgsfaktor war auch die Integration relevanter Wirtschaftsunternehmen, die die regionale Partnerschaft noch stärker gemacht haben.

(6) Um nicht nur nicht schädlich, sondern darüber hinaus nützlich zu sein, arbeitet Sybille Wiedemann gerade mit der Energiezentrale Allgäu an einem Cradle-to-Cradle-Leitfaden für Hotels. Dabei geht es darum, bei der Auswahl von Materialien darauf zu achten, dass sie nach der Benutzung auseinandergenommen und wiederverwendet, weiterverwendet oder regelmäßig modernisiert werden können, ohne komplett ersetzt werden zu müssen. Die Zusammenarbeit und stärkere Vernetzung auch mit größeren Lieferant*innen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Generation Restauration: Ein Herzensprojekt von Tina Teucher

Tina Teucher ist Gründerin und Vorsitzende von Generation Restoration e.V. (GenR) – einem jungen Verein, der sich als Brückenbauer versteht für die Vision: Flüchtlingscamps weltweit verwandeln von festgefahrenen Orten der Abhängigkeit in aufblühende Orte der Hoffnung. Durch regenerative Methoden wie Permakultur, Waldgärtnern (Agroforst), die Wiederherstellung von Ökosystemen, Kreislaufwirtschaft und Social Business. Dazu wollen die inzwischen über 50 Mitglieder anregen und beitragen.

Exklusiv für nachhaltigkeitsorientierte Tourismusunternehmen hat GenR die Regenerationspartnerschaft entwickelt:

„Ihr Unternehmen schafft Oasen der Erholung. GenR schafft Orte der Regeneration. Gemeinsam kooperieren wir in einer Regenerationspartnerschaft. So setzen wir Impulse für Ihre Unternehmensstrategie und Sie unterstützen unsere gemeinnützige Arbeit zur Verwandlung von Flüchtlingscamps in regenerative Orte.“

Wollen Sie Sinn stiften mit einer Regenerationspartnerschaft?

Fazit

Regenerativer Tourismus verlangt ein langfristiges Commitment anstelle kurzfristiger Einzelprojekte. Entscheidend sind systemische Kooperation, gemeinsames Gestalten und der Wille, über reine Schadensbegrenzung hinaus echten Mehrwert für Natur, Gemeinschaft und Wirtschaft zu schaffen. Unsere Impulsrunde zeigte: Wer die Prinzipien verinnerlicht und mutig umsetzt, schafft resilientere Orte und unvergessliche Erlebnisse.

„Kooperation macht unsere Orte im Vergleich zu Konkurrenz einfach attraktiver.“ – Tina Teucher

Herzlichen Dank an alle Expert*innen für die anregenden Beiträge und alle, die live dabei waren!

Sie konnten unseren dwif-Impuls nicht live verfolgen, haben jetzt aber Lust bekommen sich die spannende Diskussion in voller Länge anzusehen? Dann schauen Sie einfach auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort finden Sie auch die Aufzeichnungen der bisherigen Events dieser Reihe, wie beispielsweise „Nachhaltigkeitsbooster Tourismus“, „DMO als Steward – die neue Destinationsverantwortung“, „Automatisch Grün“ und viele mehr.

Jetzt als nachhaltige Destination durchstarten!

Als DMO haben Sie die Aufgabe, Ihre Destination nachhaltig auszurichten, stoßen dabei aber häufig an Grenzen. Wir begleiten Sie auf dem Weg zur nachhaltigen Destination! Das ist uns wichtig: Ihr individueller Nachhaltigkeitsfokus und konkrete Schlüsselprojekte und Maßnahmen, die Sie sofort umsetzen können.

Als DMO haben Sie die Aufgabe, Ihre Destination nachhaltig auszurichten, stoßen dabei aber häufig an Grenzen. Wir begleiten Sie auf dem Weg zur nachhaltigen Destination! Das ist uns wichtig: Ihr individueller Nachhaltigkeitsfokus und konkrete Schlüsselprojekte und Maßnahmen, die Sie sofort umsetzen können.